大久保寛司さんは人を育てる時には、強制的だと相手は受け身になるので自主性が出てこないと。

親として、上司先輩としての役割は、人を育てるのではなく、人が育つ環境をつくることだという。

ついつい上から目線で指示することが「人を育てている」と思いがち。

子供だと常に上から目線になってしまいます。

「俺のいった通りにやれ」という強制指導は一番やってはいけないパターンだと思います。

大久保寛治著「考えてみる」

「・・・育つ環境をつくる・・・

人を育てるのは「環境」親が強制し、子どもが受け身では子どもの能力は出てこない。

子に対して親が担うべき役割は「子を育てる」ことではなく「子が育つ環境をつくる」こと。

大人と子ども 上司と部下まったく同じことである。

部下が育つ環境をつくる場を考える。

育とうとする気持ちが芽生えたらそれを大切にする。

少々進歩が遅くても少々回り道するようでもがまんすること。

じっと見守ること。

写真の大久保寛司さんの著「考えてみる」は毎朝の職場ミーティングで当番が読んでいます。

大久保寛司著「考えてみる」

大久保寛司著「考えてみる」

2022_05/06

子供や部下を「育てる!」のではなく「育つ環境を作る!」

2022_05/05

「目の前の苦難!!」

目の前の苦難に、

「なんてツイてない!」と後ろ向きに考えるか、

「自分の器を大きくするための試練」と前向きに考えるかでは、得られる結果が違うように思います。

問題は次々と目の間に現れますが、それをどう受け止めるかで次の展開が違ってくるのは間違いありません。

不満をいうだけでは問題は解決しませんが、とにかく今できることを実践していくことの積み重ねで少しづつ変化していくのでしょうね。

写真:今朝の空模様

今朝の空模様

今朝の空模様

2022_05/01

「将来をどのように変えて行こうとしていますか?」

「全ての原因は自分に有り」

今の環境は、過去自分がやってきた結果であることは間違いありません。

それを他人のせい、回りのせいと他人のせいにしている人ほど事を起こそうとしないので環境は一向に変わりません。

「未来を変えるのは自分」

今、自分が行動を起こせば未来の環境を変えることができる。

こんな当たり前の事を分かっていても、なかなか行動に移せない。

昔から、「孫を連れてディズニーランドに行く」というのが目標の一つなので、7年程前から足腰を強化することに心がけています(笑)

皆さまは将来をどのように変えて行こうとしていますか?

小鹿の山から・・・

小鹿の山から・・・

2022_04/18

「分かっちゃいるけど!」

ツイていないことや受け入れ難いことが目の前に現れた時、事実を直ぐに受け入れられる人ともいればそうでない人もいる。

「悩んで解決できることは脳に汗を掻いてでも考える」

「悩んでも解決できないことは、直ぐに受け入れる」

意識して努力する人は成長し、そうでない人は心が病むことになる。

しかし、分かっちゃいるけどなかなかできません(汗)

14日の朝焼け

14日の朝焼け

2022_04/12

やっぱり、幸せとは「感じるもの!」

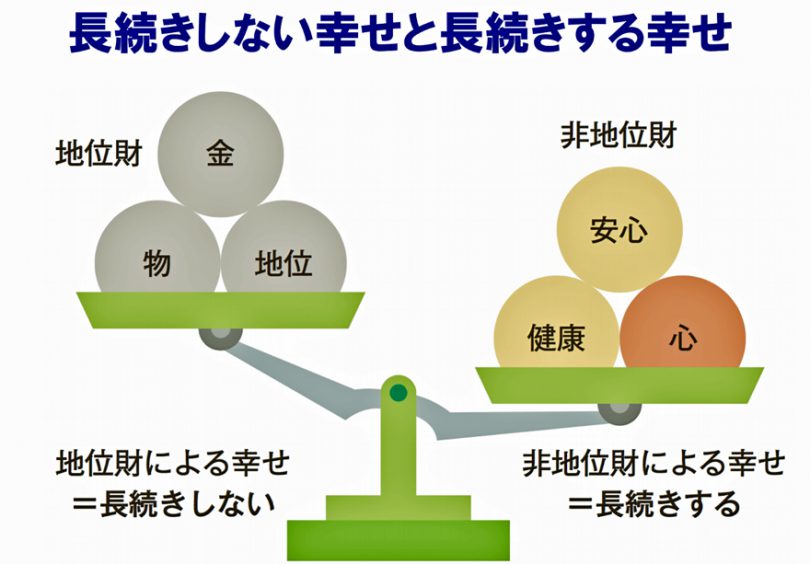

幸福学研究の第一人者である慶応大学の前野隆司先生が提唱する「幸福学」では、

長続きする幸せを「非地位財」、長続きしない幸せを「地位財」と整理しています。

「非地位財」とは、他人との相対比較とは関係なく幸せが得られる「健康」、「自由」、「愛情」などをいい、

「地位財」とは、所得や貯蓄、役職などの社会的地位、家やクルマなどの物的財周囲との比較で満足を得ることをいう。

・・・・・やっぱり、幸せは「得るもの」ではなく、「感じるもの」ですね。

長続きしない幸せと長続きする幸せ

長続きしない幸せと長続きする幸せ

2022_04/06

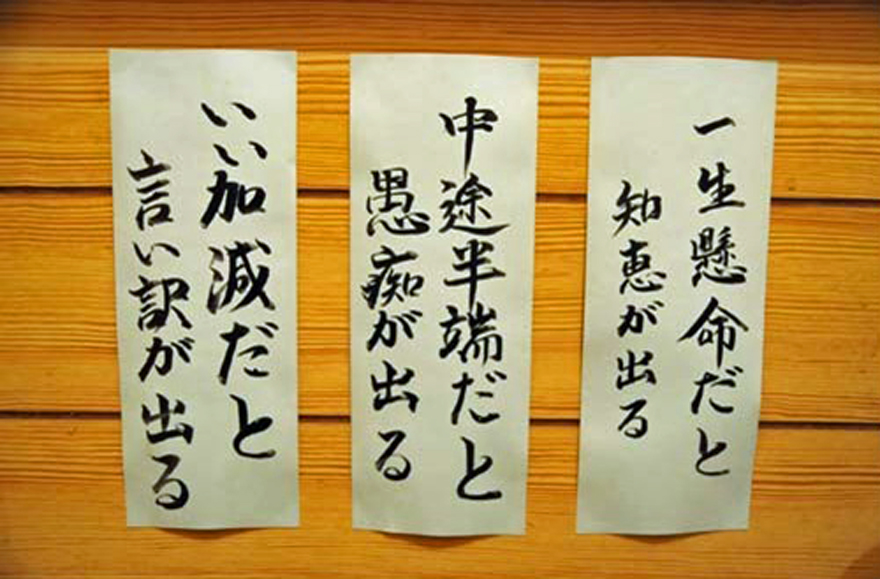

「一生懸命だと知恵が出る!」

あるお店に貼られていて「なるほどなぁ!」と思いました。

「一生懸命だと知恵がでる」

「中途半端だと愚痴がでる」

「いい加減だと言い訳がでる」

どういう言葉が出るかで自分の立ち位置が分かります。

自分は果たして知恵が出ているのかな・・・・?

そうそう、福島正伸さんの「一生懸命に取り組んでいると、どのような言葉も感謝にしか聞こえない」を思い出しました。

一生懸命だと知恵が出る

一生懸命だと知恵が出る

2022_04/05

「幸せは感じるも」のと当時に「基準を下げる!」

「あれがないと幸せになれない」「これがないと幸せになれない」

幸せは得るものと思っている人は、得たいものがどんどん変わるので死ぬ間際まで幸せを感じることができません。

「幸せは感じるもの」と思っている人は、今この瞬間「♬幸せだなぁ~♪」と思うことができる。

幸せの基準を下げると、全ての当たり前が、当たり前でないことに気が付くことができるので「♬幸せだなぁ~♪」ということになります。

写真、今朝の空模様!

今朝の空模様

今朝の空模様