テレビで時代劇をみるのが好きです。

ふと気になったのが、武士などが草履(ぞうり)をはいている姿をみると、草履からかかとがはみ出しているんです。

草履が小さいんじゃぁないの?

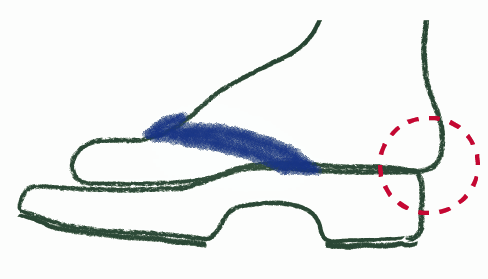

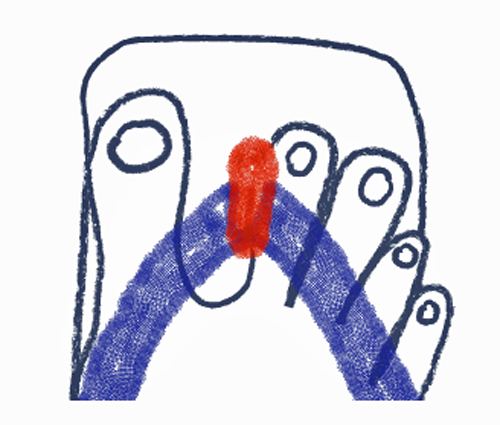

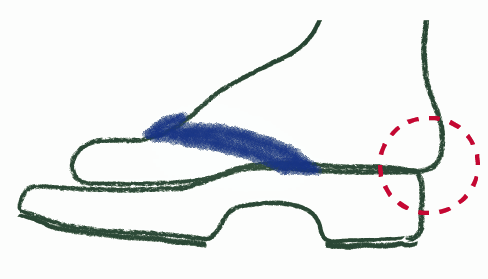

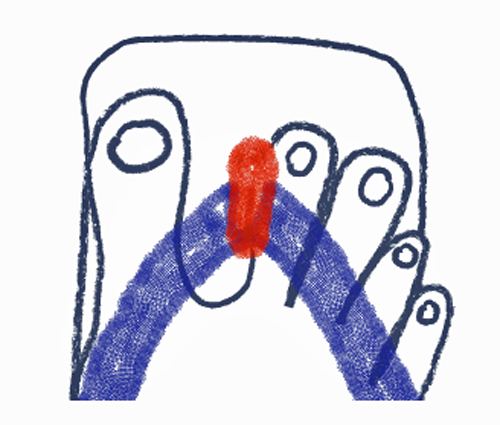

ネットで調べたところ、草履からかかとと小指が1cmから3cmはみ出すのが正しい履き方だそうです。

「へ~~!!」

下記の図は「下駄のMOTONOウェブショップ」に掲載されていたものです。

|

|

草履の履き方

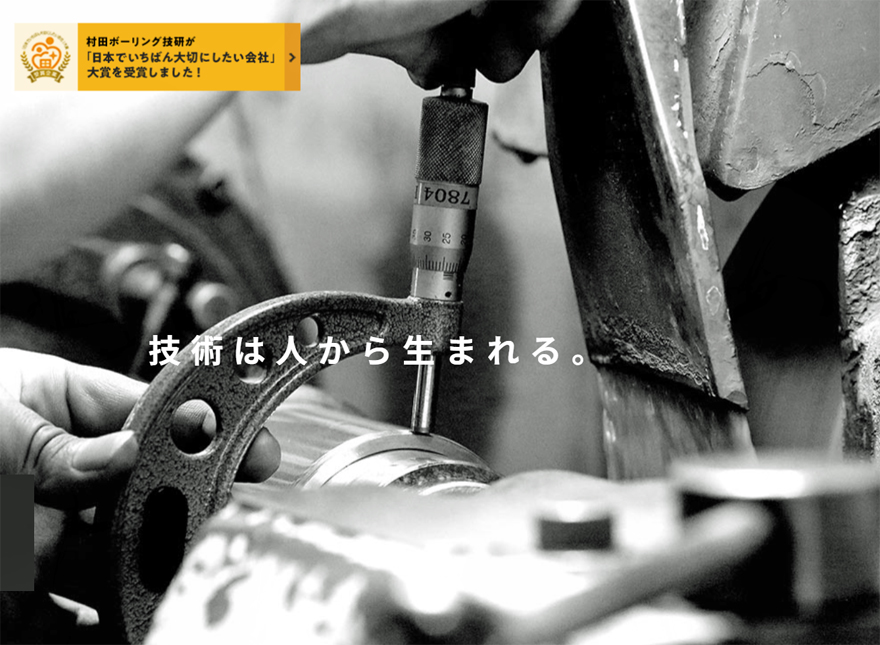

村田ボーリング技研株式会社

村田ボーリング技研株式会社2025_02/16

テレビで時代劇をみるのが好きです。

ふと気になったのが、武士などが草履(ぞうり)をはいている姿をみると、草履からかかとがはみ出しているんです。

草履が小さいんじゃぁないの?

ネットで調べたところ、草履からかかとと小指が1cmから3cmはみ出すのが正しい履き方だそうです。

「へ~~!!」

下記の図は「下駄のMOTONOウェブショップ」に掲載されていたものです。

|

|

草履の履き方

2025_02/14

先日、「人を大切にする経営学会」中国支部主催のフォーラムが山口県岩国市で開催され出席してきました。

会場近くのバス乗り場に自動販売機が設置されていたので、

「何を売っているのかな?」とのぞきこんだら、なんとバスの切符じゃぁないですか。

領収書まで出せるようになっています。

この手の販売機は菓子類を販売していることが多いと思いますが、

まだまだ他の使い方もあるかもしれません。

|

|

バス切符自動販売機

2025_02/11

我が家は食洗器付きのキッチンなのですが、

食器は手洗いなので今まで使ったことがありません(汗)

食洗器の脱着式のかごは写真のように水切りかごとして使っています(笑)

食洗器

食洗器

2025_02/06

1つの課題に集中して取り組む方なので、

2つを同時並行で進行することがとっても苦手です。

期日が決まっている方を先に仕上げないと次の課題に手が付けられないので、2つの期日が均衡している場合が問題となる。

次々と課題をクリアしていく人がうらやましい。

皆さまは2つ以上の事を同時並行でこなせるほうですか?

2025_02/03

我が自宅の隣近所、

子ども達は結婚しても同居しない、

もしくは嫁ぎ先の地域に住む。

高齢の夫婦の片方が亡くなり一人住まい。

そして高齢の独身者。

近隣9世帯のうち、一人住まいだった3世帯が施設に入居し、空き家。

一人住まいが2世帯。

転居し賃貸一軒屋となっているのが1件。

子どもがいて、次の世代に繋げる世帯は、

隣に住む長男夫婦しかいないようになってしまいました。

2025_02/01

我が町内は、今でも「隣組」という言葉が残っています。

隣近所の方が亡くなると、隣近所、背中合わせの人たち(隣組)がお葬式の受付をしたりしています。

隣組を調べてみました。

隣近所とのお付き合いがなくなってきてますが、名前だけは残っていて、最低限の機能をしているということなんでしょうね。

都会では死語になっているんでしょうね。

皆さまの地域はどうですか?

以下、Ai回答

隣組とは?

隣組とは、戦前から戦時中の日本において、地域住民を10世帯ほどの単位で組織化した制度。1930年代後半に導入され、戦時体制を支えるための基礎組織として機能した。

隣組の目的と役割

1、戦争協力の強化

隣組は政府の方針を末端の住民まで行き渡らせる役割を持っていた。

例えば、「国防婦人会」や「勤労動員」などへの参加を促したり、物資の供出(戦争のための資源提供)を進めたりした。

2、相互扶助

表向きは「住民同士の助け合い」を目的とし、病気や火事、災害時の支援を行う役割を担っていたが、実際には「互いの生活を監視する仕組み」にもなっていた。

3、情報伝達と住民統制

政府や警察の指示を迅速に住民へ伝達する役割を持っていました。

例えば、空襲警報や政府の指示を広めたり、住民が戦争に非協力的でないか監視することも求められた。

戦後の影響と現代との比較

戦後、日本は民主化され、隣組制度は廃止されたが、その後も地域社会の互助制度として、「町内会」や「自治会」などの形で影響が残っている。

|

|

2025_01/25

1月21日(火)の日刊工業新聞1面に「ミツトヨ、国内回帰」、「精密測定機器 海外全工場を閉鎖」の記事が掲載されていました。

「海外の全工場を閉鎖して生産を日本に集約し全面的な国内回帰を実施した。」

過去形なので、既に実施済みということでしょうか?

理由として、

1、経営基盤の強化と生産の最適化を図るため

2、安価な労務費を背景にした海外生産体制に限界があると判断したため

3、精密測定機器の生産を日本に集約し、国内生産能力を強化するため

製造会社なら、測定工具の「ミツトヨ」(非上場)を知らない人はいないくらい有名な会社です。

AIに海外全工場の社員数を尋ねたら2300人。(国内3,000人)

一時期、安い労働力の国に工場を作ることが当たり前になっていたので、国内の空洞化現象が起きていたのは間違いありません。

国内の生産能力を1.5倍にしたとはいえ、人手不足の日本に集約するというのはそれなりのメリットがあるということなんでしょうね。

写真:「ミツトヨ製」測定工具マイクロゲージ

ミツトヨ製測定工具 マイクロゲージ

ミツトヨ製測定工具 マイクロゲージ